-

急性中耳炎

急性中耳炎とは

細菌による化膿性炎症です。

最近、乳幼児とくに2歳以下の急性中耳炎の中にお薬を飲んでも治らない難治例や、一度治ってもお薬をやめるとすぐに耳漏を繰り返す反復例が増えています。

これは中耳炎の原因菌である肺炎球菌やインフルエンザ菌の中に、内服薬が効きにくい耐性菌が急増してきているからです。

小児科や内科で内服治療に頼りすぎた治療が続けられると、耐性菌の増加や難治例、髄膜炎の出現という結果になりがちです。

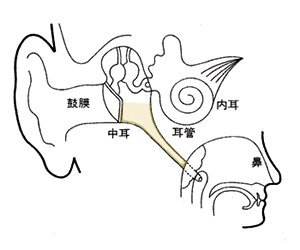

現在、PRSPペニシリン耐性肺炎球菌が60%以上をしめております。また耐性をもったBLNARインフルエンザ菌(ウイルスではなく細菌)も増加傾向にあります。これらの細菌が耳管という鼻の奥にある管を登っていき中耳炎を起こします。

▲肺炎球菌顕微鏡像

注意点について

中耳炎罹患児は鼻副鼻腔炎をもっていることが多く、鼻の奥をいかにきれいに掃除することも大切です。

また、難治例では鼓膜切開などの局所処置が重要になります。

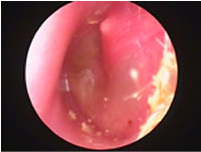

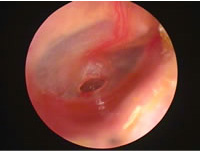

▲発熱を伴う急性中耳炎

(右耳)

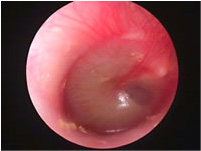

▲同様に鼓膜の腫れがみられる

(左耳)

▲中耳腔に膿貯留(右耳)

▲滲出性中耳炎に移行(右耳) ▲鼓膜切開後(右耳)

▲鼓膜切開後(右耳)痛い中耳炎は休日や深夜に多い?

(岐阜ラジオ(AM1431)の番組「岐阜医師会ラジオホームドクター」 平成18年12月28日放送)

痛い中耳炎のことを急性化膿性中耳炎といいます。

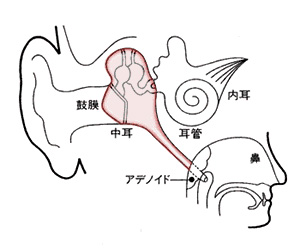

風邪をひいた後に、喉や鼻にいる細菌が、耳管を通って中耳に感染して起こります。耳管はあくびや唾を飲み込むことにより、中耳に空気を送り中耳を一定の圧に保つよう働いている管のことです。

特に5歳以下のお子さんの耳管は、大人に比べて短く、傾斜が水平に近いので鼻の奥から細菌が中耳に届きやすいことや、免疫抵抗が大人より弱いことが、中耳炎になりやすくしているのです。

ではどうして、深夜のクリニックがあいていないときに多いように感じるのでしょうか。 この疑問に答えている専門書は見当たらないので、私なりに考えてみました。

寝ているときには鼻をかんだり、すすったりすることができないため、鼻腔内に鼻汁がたまったままになる、つまり耳管から細菌が上りやすい状態になる。

夜、入浴することにより、中耳の炎症が強くなり、ちょうど就寝した頃に痛み出す。

では、休日に多いことにはどんなわけがあるのでしょうか?

休日の当直日誌を調べてみると、平日の患者数と大差ありませんでした。

実は、休日に多くみられるわけではなく、耳鼻科診療が受けられないため、お母さんやお父さんが診てくれるところを探し回ることになり、そのような印象があるようです。鼓膜が真っ赤になり、腫れ上がると、中耳の膿を取り除かないとなかなか痛みがとれません。鼓膜に麻酔して切開をするのですが、この手術は耳鼻科の専門医でないとできないのです。救急病院の当直医に耳鼻科の先生がいることはまれで適切な治療が受けられないのです。

急性中耳炎は風邪のはやる寒い時期に多いので、明日からのお正月休みに備えて、病院にかかっておきましょうか

-

滲出性中耳炎

急性中耳炎に比べ症状があまりありません。中耳腔には急性中耳炎のような炎症性の膿がたまるのではなく、ねっとりした液体がたまるだけで、耳痛、耳漏、発熱はみられません。症状は難聴だけであり急性中耳炎とは異なります。

子供は耳が聞こえにくくても自分では訴えません。そのため、親の判断で通院をやめてしまうことがよくあります。

放置していると、難聴のため言葉の発達が遅れたり発音が障害されたりします。また、治癒しないと真珠腫性中耳炎や癒着性中耳炎の原因になり、生涯難聴が残りますし、入院手術が必要になります。

- 【治療方法】

-

1) 鼻とのどの治療

鼻やのどの弱い子供に多いので、鼻やのどをしっかり治療します。

-

2) 通気治療

耳と鼻を結ぶ管(耳管)から空気を送ることによってたまった液の排泄を促します。

-

3) 鼓膜切開

鼓膜に麻酔をしたのち、鼓膜に小さな孔をあけて中耳にたまった液を取り除く方法です。鼓膜は再生力が強いので繰り返し行っても心配はありません。

-

4) 中耳換気チューブ留置術

鼓膜切開を行っても治りが悪い時には、鼓膜切開後に小さなチューブを挿入します。

3から6ヶ月をめどに挿入しておきます。

聴力の改善が行えるほか、中耳粘膜の正常化を促し完治させることができます。 -

5) アデノイドの切除

この手術が必要になることは多くありません。アデノイドは耳管の出口にあるので、アデノイドが大きいと耳管をふさいでしまいます。そのようなときは全身麻酔下でアデノイドを取り除きます。

▲初期、少量の浸出液

(右耳)

▲泡状にみられる浸出液

(右耳)

▲中耳腔に充満する浸出液

(右耳)

▲中耳換気チューブ留置

(左耳) -

補聴器についてのワンポイントアドバイス

(岐阜ラジオ(AM1431)の番組「岐阜医師会ラジオホームドクター」 平成18年12月7日放送)

アナログ式からデジタル式へこの数年間で補聴器はものすごく進歩しています。

テレビの受信信号もデジタルに変わりつつありますね。より忠実に音を処理し、実際に人が聞いている音に近づきつつあります。またどんどん小型になり、性能もアップしています。しかし、高いお金を出して補聴器を買ったのに、使ってみえない方が以外に多いのです。「補聴器に期待しすぎていた失望派」

聴器をつければ若い頃と同じように聴こえるのではと、期待していたのだが、実際につけてみると周りの雑音が気になったり、声が響いて聴こえたりして、20万円もかけたのにと、ガッカリしてしまう人です。

「補聴器恐怖症」

自分の娘やお孫さんは補聴器をつけたから何でも聞えていると思いこみます。しかし、ご本人はつけてもみてもあまり効果がなく、聴こえていません。まわりの期待に応えられないことにより、補聴器がいやでいやで仕方なくなります。

私たちは、補聴器を買う前にどのくらい効果が期待できるのか、もしくはどのくらいしか期待できないのかを言葉の聞き取りテストをして判断しています。

人間の声は、高い音、低い音、澄んだ音、濁った音、破裂音など、いろいろな音が複雑に組み合わされています。難聴の方々は音が聴こえにくいだけではなく、音を弁別する能力に問題があるのです。この音を弁別する能力は音を大きくすることによりある程度はよくなりますが、これがよくならない人や、ごく少数ですが、かえって音を大きくして入れると悪くなる人がみえるのです。悪くなる人は補聴器の適応がないこともあります。

アドバイスとしては、補聴器に振り回されないこと。補聴器は生活を便利にする道具の一つにしかすぎません。必ずつけていなければいけないものではなく、自分が聴こえなくて困るような場面にこそっとつけてやればよいのです。

補聴器販売の方にすすめられて困ったときには、耳鼻科のお医者さんに尋ねていただければよいと思います。私も今までに多くの相談を受けてきました。納得されて購入しないと、なんとなく使わなくなってしまうことになりますから。

みみはなのどの病気